オフサイトPPAとは? オンサイトPPA、自己託送との違いとメリット・デメリットを解説

「オフサイトPPAって何?」「オフサイトPPAとオンサイトPPAはどう違うの?」と、PPAスキームについて調べている投資家の方も多いのではないでしょうか。

オフサイトPPAは特に、FITを適用しない太陽光発電の新しい運用法として注目されており、PPAスキームの需要は増えていくと予想できます。

そこで本記事では、以下の内容について解説します。

PPAスキームによる太陽光発電所の運用方法が分かる内容になっていますので、オフサイトPPAでの売電を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

当サイトでは、太陽光発電投資についても詳しく解説しています。失敗のリスクやデメリット、投資戦略について知りたい方は参考にしてください。

オフサイトPPAとは?2つの仕組みとコーポレートPPAについても解説

オフサイトPPAの運用では、FITを適用しない太陽光発電の事業者が、需要家である法人に電力を売ります。

オフサイトPPAはコーポレートPPAスキームのひとつで、フィジカルPPAとバーチャルPPAの2種類に分かれます。

コーポレートPPAと、2つのオフサイトPPAがどのように違うのか、以下で詳しく説明します。

コーポレートPPAとは

コーポレートPPAは「PPAスキーム」を利用して、発電事業者が需要家に売電する太陽光発電の運用方法です。

関連記事 卒FITとは

コーポレートPPAによる太陽光発電の運用方法には種類があり、以下のように分類されます。

| オフサイトPPA ・フィジカルPPA ・バーチャルPPA | オンサイトPPA |

オフサイトPPAもオンサイトPPAも、発電事業者の負担で太陽光発電を設置して、需要家は電力を購入するのみのスキームです。

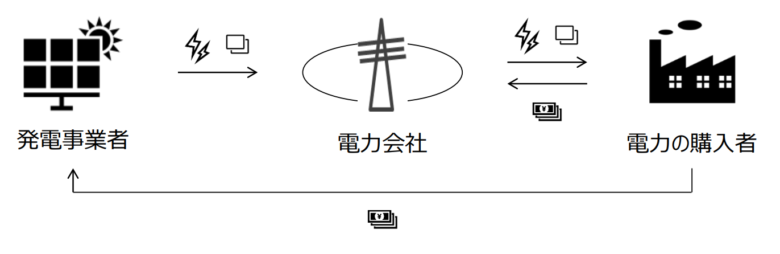

フィジカルPPAの仕組み

フィジカルPPAとは、太陽光発電の発電事業者と需要家が、電力の売買契約を締結して電気の売り買いをする仕組みです。

発電所の敷地外にある需要家の施設に、電力会社の送電網を利用して太陽光発電の電気を供給します。

以下はフィジカルPPAによる、電力売買のイメージ図です。

コストをかけずに再生可能エネルギー100%の電力を調達できる点が、需要家の大きなメリットになります。

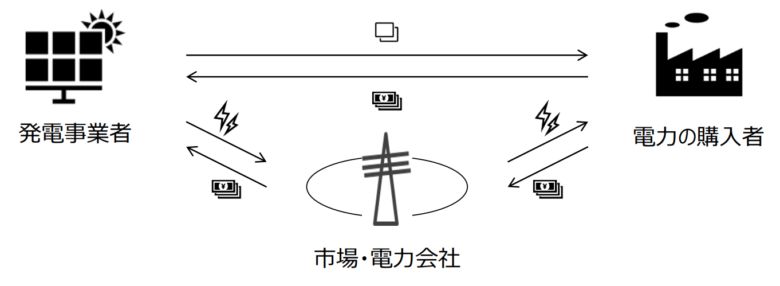

バーチャルPPAの仕組み

バーチャルPPAも太陽光発電の発電事業者と需要家での取り引きですが、電力の供給はせずに「環境価値」のみが対象です。

以下はバーチャルPPAによる、電力と環境価値を取り引きする仕組みのイメージです。

バーチャルPPAでは、発電事業者は電力会社に電気を売り、需要家は電力会社から電気を調達します。

オンサイトPPAとは?

オンサイトPPAは、オフサイトPPAと並ぶPPAスキームで太陽光発電を運用する方法のひとつです。

以下ではオンサイトPPAの詳細や、オフサイトPPAとの違いについて説明します。

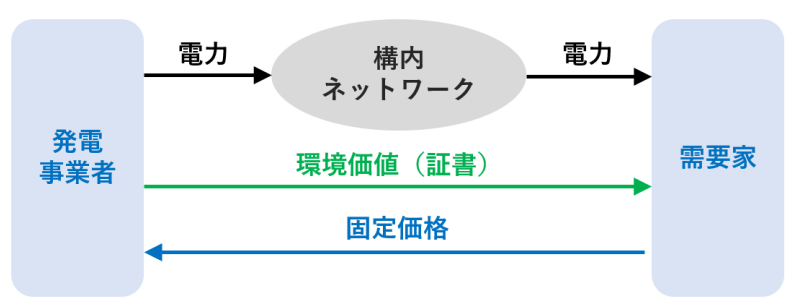

オンサイトPPAの仕組み

オンサイトPPAは、需要家が所有する建物の屋上や敷地内に発電事業者が太陽光発電を設置して、電力と環境価値を直接供給する仕組みです。

電力会社を経由せずに、発電事業者から需要家に電力を供給する点がオフサイトPPAとの大きな違いになります。

発電事業者は電力と環境価値を提供し、需要家は契約時に取り決めた買取価格で電気を購入する流れが、オンサイトPPAでの運用になります。

オフサイトPPAとオンサイトPPAの違い

オフサイトPPAとオンサイトPPAでは、どのような違いがあるのか、発電事業者から見る場合の相違点を表にまとめました。

| 比較項目 | オフサイトPPA (フィジカルPPA) | オフサイトPPA (バーチャルPPA) | オンサイトPPA |

|---|---|---|---|

| 太陽光発電の設置場所 | 発電事業者の所有地 | 発電事業者の所有地 | 需要家の敷地内 |

| 電力供給方法 | 電力会社を経由 | 供給なし | 直接供給 |

| 環境価値の提供 | 電力会社を経由 | 発電事業者が直接提供 | 発電事業者が直接提供 |

| 設備の増設可否 | 土地があれば可 | 土地があれば可 | 敷地に限りがあるため難しい |

以下の項目は、オフサイトPPAとオンサイトPPAの両方に共通しています。

- 太陽光発電導入の初期費用は、発電事業者が負担する

- 設備のメンテナンスや修繕なども、発電事業者が管理する

太陽光発電の設置場所や電力・環境価値の供給方法が、オンサイトPPAとオフサイトPPAで仕組みが異なる項目です。

自己託送とは?

自己託送は、PPAスキームとは異なった仕組みで需要家に電力を供給する方法です。

以下では自己託送の仕組みの詳細や、オフサイトPPAとの違いについて説明します。

自己託送の仕組み

自己託送とは、需要家自身が遠隔地に太陽光発電を設置して、自社の施設で電気を利用する仕組みです。

発電所と電気を利用する建物の物理的な距離が離れているため、電力会社の送電網を利用して電気を供給します。このため電力会社に託送料金の支払いが必要です。

発電事業者と電力の供給を受ける需要家が同一の法人になり、電気料金が実質かからない点が自己託送の特徴と言えます。

オフサイトPPAと自己託送の違い

以下の表に、オフサイトPPAと自己託送の違いをまとめました。

| 比較項目 | オフサイトPPA (フィジカルPPA) | オフサイトPPA (バーチャルPPA) | 自己託送 |

|---|---|---|---|

| 太陽光発電の所有者 | 発電事業者 | 発電事業者 | 発電事業者兼需要家 |

| 設備の維持管理 | 発電事業者 | 発電事業者 | 発電事業者兼需要家 |

| 売買契約の有無 | あり | あり | なし |

電力会社を経由して需要家の施設に電気を供給する仕組みは、オフサイトPPAと自己託送の共通点です。

自己託送では需要家が太陽光発電を設置・所有する点が、オフサイトPPAとの大きな違いになります。

オフサイトPPAの発電事業者のメリット

太陽光発電の発電事業者がオフサイトPPAを利用するメリットは、以下の2つです。

- 金融機関から融資を受けやすい

- 契約期間中は安定した売電収入が得られる

それぞれがなぜメリットになるのか、詳しく解説します。

金融機関から融資を受けやすい

太陽光発電をオフサイトPPAで運営する場合、以下2つの理由から金融機関の融資を受けやすくなっています。

- 需要家との売買契約で取り決めた価格が長期間固定されるため

- 太陽光発電設備自体が担保になるため

オフサイトPPAでは、契約期間が5~20年間で設定されるケースが多く、中長期で電気の売電価格が固定されます。

安定した売電収入が見込めるため、金融機関に返済が滞る可能性は低いと判断されて、融資がおりる可能性が高い点がオフサイトPPAのメリットです。

契約期間中は安定した売電収入が得られる

FITを適用しなくても、契約期間中は売電収入が安定する点が、オフサイトPPAで太陽光発電を運営するメリットのひとつです。

関連記事 固定価格買取(FIT)制度とは

卒FIT後の売電先が電力会社の場合は、半年か1年ごとに買取価格が見直しされます。

電力の市場価値が上がれば買取価格も値上がりしますが、市場価値が下がった場合は電気の買取価格が下がる点が電力会社に売電する場合のリスクです。

オフサイトPPAは売買契約で取り決めた価格で長期間売電でき、市場の動向に左右されずに安定した売電収入が得られるメリットがあります。

オフサイトPPAの発電事業者のデメリット

オフサイトPPAで考えられるデメリットは、以下の3つです。

- 電力の市場価値が上がっても売電価格を変えられない

- 発電量が少ないと契約供給量の不履行となる可能性がある

- 電力購入者の法人に倒産の可能性がある

電力の市場価値が上がっても売電価格を変えられない

契約期間の途中で売電価格を変えられない点が、オフサイトPPAで売電するデメリットです。

オフサイトPPAでは発電事業者と需要家が、電力の売買契約を締結します。

契約期間が満了するまでは、オフサイトPPAの契約書に従って電気を売り買いするため、売電価格が変更できません。

このため電力の市場価値が上がっても売電価格を値上げできず、機会損失の可能性があります。

市場の動向によって、発電事業者と需要家のどちらかが大きな損失を被ることがない取り決めで、契約を締結することが重要です。

発電量が少ないと契約供給量の不履行となる可能性がある

天候の影響や設備の故障などで発電量が低下して需要家に損失が発生した場合に、電力供給量の不履行で補填が必要になる可能性があります。

オフサイトPPAで供給される電力が少ないと、需要家は高い単価の電力を購入しなくてはなりません。

安定した発電量で電力を供給できていれば発生しない支出のため、需要家にとっては保証されるべき損失になります。

発電事業者は売電収入が減るだけでなく、需要家の損失を補填するため、さらに大きな損失となる点がオフサイトPPAのデメリットです。

定期的にメンテナンスして設備の不具合をなくし、一定の発電効率を維持できるようにしましょう。

関連記事 太陽光発電のメンテナンス費用(維持費)

電力購入者の法人に倒産の可能性がある

需要家である企業に倒産の可能性がある点も、オフサイトPPAのデメリットと言えます。

規模の大小にかかわらず、倒産のリスクがない企業はありません。不測の事態が起きて需要家が倒産してしまうと、売電収入が得られなくなります。

事業の将来性を見極めるのは難しいですが、オフサイトPPAの売電先を決める際は、「需要家である企業が資金繰りに困っていないか」などを細かく確認することが重要です。

オフサイトPPAが注目されている2つの理由

太陽光発電でオフサイトPPAが注目され始めている理由は、2つあります。

- 追加性のある電力を調達できるため

- コストをかけずに太陽光発電を導入して社会貢献できるため

それぞれがなぜ、需要家がオフサイトPPAに注目する理由になるのか、詳しく解説します。

追加性のある電力を調達できるため

PPAスキームを需要家が導入すれば、追加性がある電力を調達できる点が、オフサイトPPAが注目される理由です。

事業に利用する電気を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる「RE100」では、追加性がある電力が重視されています。

このため、RE100に参加している企業が、オフサイトPPAによる電力調達に注目しています。

関連記事 RE100とは

コストをかけずに太陽光発電を導入して社会貢献できるため

オフサイトPPAは、初期費用をかけずに、自社に太陽光発電を導入できて社会貢献にもなる点が法人に注目される理由です。

企業には主軸の事業活動のほかに、環境保護活動などで地域に貢献する義務があります。

自己託送の選択肢もありますが、土地探しや初期費用の負担が必要なことから導入のハードルが高いと考える法人が、オフサイトPPAに注目しています。

オフサイトPPAにおすすめの太陽光発電

オフサイトPPAに向いている太陽光発電の事例を2つ、紹介します。

以下では、なぜオフサイトPPAにおすすめなのか、詳細を説明します。

耕作放棄地

耕作放棄地は作物を育成していた土地のため、日当たりが良くて発電量を確保できる可能性が高く、オフサイトPPAに向いています。

耕作放棄地の問題や対策については以下の記事で解説しています。

関連記事 耕作放棄地とは? 問題と解決策

農業をせずオフサイトPPAに利用する場合、土地の地目が農地のままでは太陽光発電を設置できないため、農地転用の手続きが必要です。

ただし農地には、農地転用できる白地とできない青地の2種類があります。

最初に農地転用できる土地かどうかを確認した上で、オフサイトPPAの計画を立てましょう。

関連記事 農地転用とは

関連記事 農地で太陽光発電を行うには?

ソーラーシェアリング

農業をしながら農地に太陽光発電を設置するソーラーシェアリングも、オフサイトPPAに適しています。

農地には広い土地が多く、日を遮るものがないため、安定した発電量で一定の売電収入が見込める可能性が高いです。

栽培の過程で日陰が必要な作物を植えている農地をソーラーシェアリングに利用すれば、オフサイトPPAと農業のどちらにもメリットがあります。

ソーラーシェアリングについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。設置条件やメリット・デメリットについて解説しています。

関連記事 ソーラーシェアリングとは?

オフサイトPPAについてのまとめ

オフサイトPPAは、発電事業者と需要家が売買契約にもとづいて太陽光発電の電気を売り買いする仕組みです。

発電所と電気を利用する施設は遠隔地にあるため、電力会社を介して電気が供給されます。

自社の環境活動で地域貢献の義務を果たしたいと考える法人が増えており、以下の理由からオフサイトPPAが注目されています。

- 追加性のある電力を調達できるため

- コストをかけずに太陽光発電を導入して環境負荷軽減の社会貢献ができるため

オフサイトPPAは今後の太陽光発電の運用方法のひとつとして、おすすめのスキームです。