【2024年版】再エネ賦課金とは何かわかりやすく解説! 国民300名にアンケート調査した結果も

「再エネ賦課金とは何なの?」

「いったいいくら支払うの?」

「負担金を抑える方法はあるの?」

電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」が高くなると聞き、再エネ賦課金とは何なのか、いくら支払うのか気になっている方も多いのではないでしょうか?中には、何のために支払うのか気になっている方もいるはずです。

この記事では、以下についてわかりやすく解説します。

そもそも「再エネ賦課金」とは? わかりやすく解説

再エネ賦課金(読み方:さいえねふかきん)とは、正式名称を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と言います。

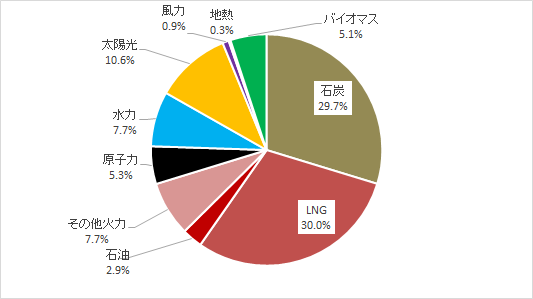

以下に示す再生可能エネルギーによって生み出された電力を発電所が買取する際にかかる費用、それをまかなうために設けられた賦課金(割り当て負担金)です。

- 太陽光発電

- 風力発電

- 水力発電

- 地熱発電

- バイオマス発電

簡単に説明すると、再生可能エネルギーを媒体とした「売電」の一部を消費者・企業が負担するのが再エネ賦課金になります。

日本では、売電された電力を買い取る「FIT(固定価格買取制度)」が運用され、再生可能エネルギーの普及を促進している状況です。ただし金銭的な負担も大きいため、国民にお願いという形で再エネ賦課金(いわゆる税金)を電気料金に載せて徴収しています。

FIT(固定価格買取制度)について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。FIT制度の概要や仕組みをわかりやすく解説しています。

関連記事 固定価格買取(FIT)制度とは

再エネ賦課金が生まれた背景

再エネ賦課金は、日本が火力発電・原子力発電に依存している状況を脱却するために設けられた税金です。

背景をわかりやすく解説すると、まず世界的な取り組みとして、日本を含む先進国で2050年の「カーボンニュートラル」に向けた環境対策が進行しています。

しかし、日本は火力発電に7割近く依存しており、CO2排出量の削減に課題を抱えていました。

現状の問題を打破するために注目されたのが、CO2排出量を削減し、自然の力で大量の電力を生み出せる太陽光発電といった「再生可能エネルギー」です。太陽光発電は、SDGsにも貢献する発電方法として注目されています。

関連記事 太陽光発電とSDGsの関係

ただ、再生可能エネルギーを普及させるためには莫大なコストがかかります。よって、国民と協力しつつ発電手法の移行を目指す意味で再エネ賦課金が設けられました。

再生可能エネルギーの活用は、地球温暖化や気候変動の問題を解決するために重要な取り組みです。とはいえ、現在の税金や電気料金だけではまかなえない部分が多いことから、再エネ賦課金を追加することになりました。

カーボンニュートラルの取組について詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。日本で実施中の取組について解説しています。

関連記事 カーボンニュートラルとは

再エネ賦課金の支払い対象者

再エネ賦課金を支払うのは、電気を使用するすべての消費者・企業です。日常的に電気を使用している方の場合、毎月支払う電気料金の中に賦課金が含まれています。

なお、再エネ賦課金は電気利用量に比例して徴収される金額が違うのが特徴です。また、自身が所有する太陽光発電から作られた電力については、賦課金を徴収されないといった違いもあります。

再エネ賦課金の支払い費用はいくら?

再エネ賦課金の支払い費用は、電気を使用している人によって違います。以下の情報を整理しているため、自分がいくら支払っているのか計算してみてください。

再エネ賦課金の単価推移

再エネ賦課金は、経済産業省の経済産業大臣によって毎年単価が見直されており、電気使用量に対する支払い費用が変化しています。参考として、自然エネルギー財団が公開している「再エネ賦課金の推移」のグラフを掲載しました。

| 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 再エネ賦課金(円/Kwh) | 0.35 | 0.75 | 1.58 | 2.25 | 2.64 | 2.90 | 2.95 | 2.98 | 3.36 | 3.45 | 1.40 |

2013年の0.35円/kWhから徐々に単価が膨らみ、2022年には3.45円/kWhまで上昇を続けています。しかし、2023年には初めて1.40円/kWhまで価格が下がりました。

再エネ賦課金の計算方法

再エネ賦課金の計算方法は、以下のとおりです。

(買取費用-回避可能費用+広域運用推進機構事務費)/販売電力量

| 計算項目 | 用語の説明 |

|---|---|

| 買取費用 | 再生可能エネルギーから買取した電力の費用 |

| 回避可能費用 | 電力会社が再生可能エネルギーの買取によって、本来予定していた発電をやめ支出を免れた分の費用 |

| 広域運用推進機構事務費 | 平常時・緊急時の需給調整機能を強化する機関の運用事務費 |

| 販売電力量 | 消費者・企業が利用した電力量 |

再エネ賦課金の価格は、各電力会社から発表されます。参考として2023年の1.4円kWhにおける日本の平均電気料金を以下に算定しました。

再エネ賦課金×電気使用量=電気料金に追加される金額

1.40円/kWh×4,175kWh(日本の年間全国平均)/12ヶ月=487円/月

再エネ賦課金は買取費用・回避可能費用で変化

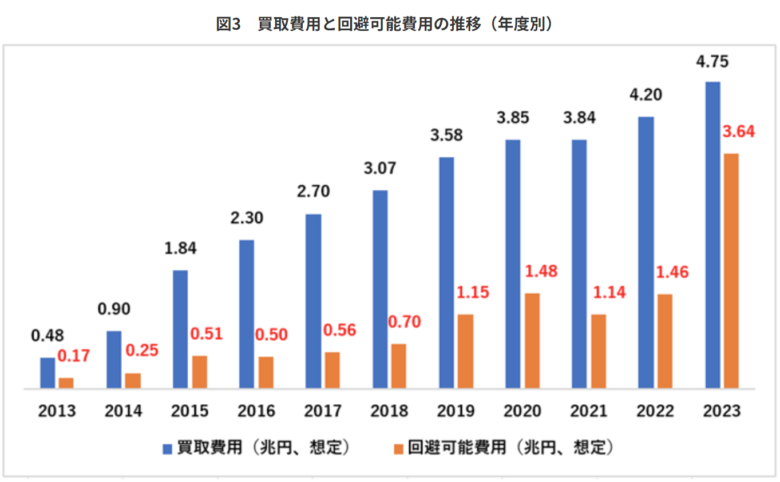

再エネ賦課金の価格を決める際に影響しやすいのが、再生可能エネルギーを買取する際にかかる「買取費用」、本来予定していた発電をやめて支出を免れた分の費用である「回避可能費用」です。

参考として、以下に買取費用・回避可能費用の推移グラフを掲載しました。

たとえば、2023年は、再エネ賦課金が1.40円/kWhと前年よりも安く収まりました。しかし、買取費用だけを見ると、2023年は前年よりも高額です。

ただし、2023年は電力市場価格が急激に上昇したおかげで、回避可能費用も例年の2〜3倍程度の費用に変化しています。

再エネ賦課金は、電力市場動向によって価格が変動しやすいです。2023年時点は安く済んでいますが、市場動向の変動により、また再エネ賦課金が高額になる恐れもあります。

再エネ賦課金はいつまで続くの?

再エネ賦課金は、日本で取り組まれている「FIT(固定価格買取制度)」が続く限り負担しなければなりません。

現在FIT(固定価格買取制度)は2023〜2043年の20年間続く見通しです。すぐにはなくならない税金であるため、長期的に家計や企業経営を圧迫し続けると予想されます。

また2050年にはカーボンニュートラルの実現が迫っていることにも注意が必要です。もし日本が2050年までにカーボンニュートラルを実現できなければ、さらに長い期間、再エネ賦課金の支払いが必要になるかもしれません。

将来的に再エネ賦課金が廃止になる可能性もあり

長期的な支払が必要な再エネ賦課金ですが、一部で廃止の可能性があるといった意見も多いようです。

たとえば、国民民主党の玉木雄一郎氏は、再エネ賦課金について次のように発表しています。

電気代、社会保険料、税金をこれ以上上げないことが最優先。『国破れてパネルあり』ではいけない。優先順位を国益、国民の生活から考えるべきだ

引用:産経新聞「『国破れてパネルあり』再エネ賦課金廃止も検討を…国民民主・玉木雄一郎代表が警鐘」

再エネ賦課金の上昇により、日本で推進されている賃上げの効果が帳消しにされると危惧されています。生活や企業経営に困窮している日本では、環境対策よりも経済回復に力を入れるべきだという意見も多いようです。

太陽光パネルの輸入を中国企業に依存しているマイナス面も含め、政権交代や法律改正によって、再エネ賦課金が廃止になる可能性も捨てきれません。

【300名にアンケート】再エネ賦課金に対する国民意識は?

再エネ賦課金の値上がりにともない、実質的には電気代の負担が上昇していることからもその意義について注目が集まっています。

そこで、アスグリ編集部では「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」に関するアンケートを実施しました。

「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に関するアンケート」概要

調査期間:2024年5月4日〜5月15日

調査機関:自社調査

調査対象:全国の20代~70代の男女

有効回答数:300名

調査方法:インターネット上のでのアンケート調査

- 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)についてどう思いますか?

- そもそもの再エネ賦課金の目的について知っていますか?

- 再エネ賦課金の額についてどう思いますか?

- 再エネ賦課金のことを知ったきっかけを教えてください

- 再エネ賦課金の2024年5月分からの引き上げについて、どう思いますか?

- その理由について教えてください(自由記述200文字以上)

※6問目の自由記述式設問は99名が回答

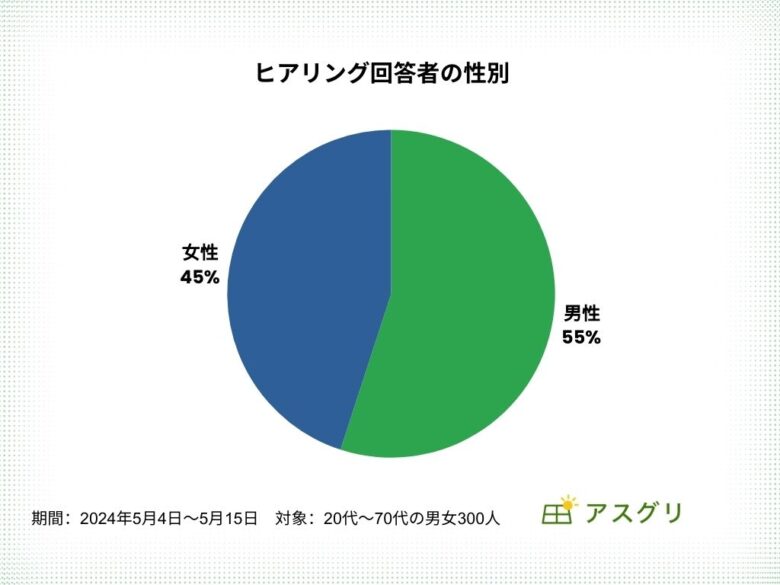

ヒアリング回答者の性別

- 男性:55.0%

- 女性:45.0%

今回の調査では、男女比に大きな偏りなく回答を得ることができました。

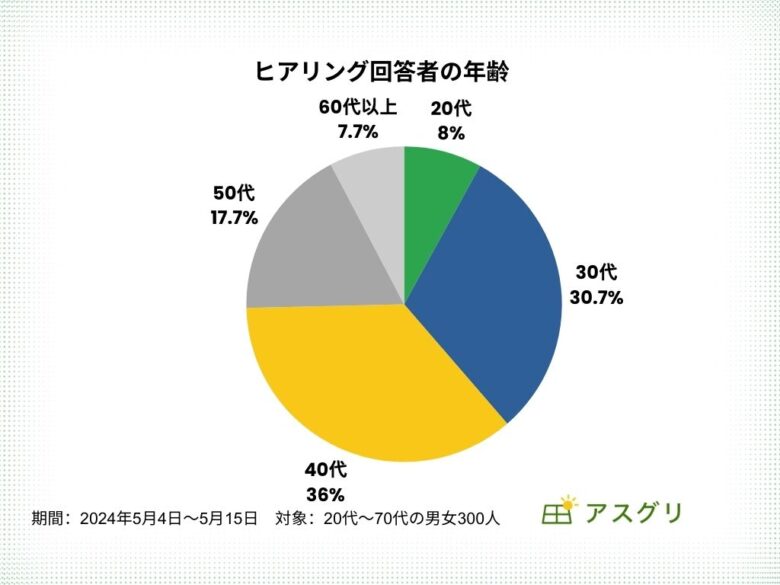

ヒアリング回答者の年齢

- 20代:8.0%

- 30代:30.7%

- 40代:36.0%

- 50代:17.7%

- 60代以上:7.7%

今回の調査では幅広い年齢層から回答を得ることができました。ボリュームゾーンとしては、30〜40代の年齢層を中心に回答を得ました。

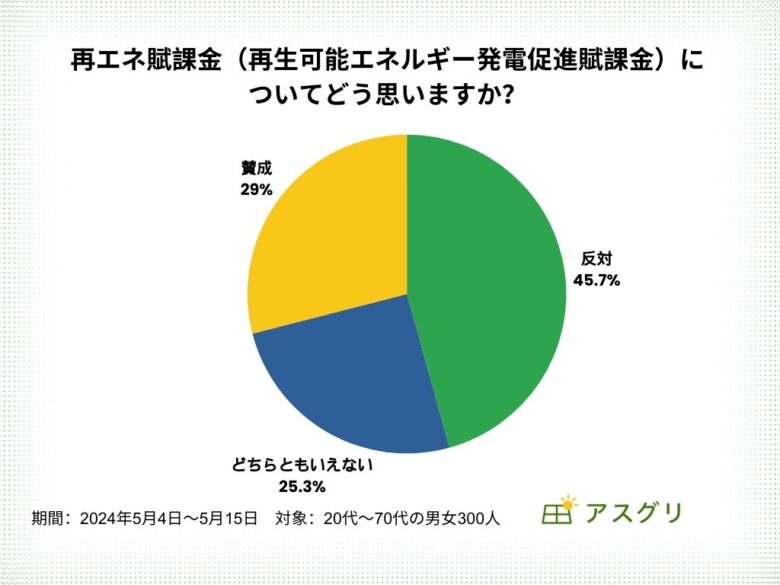

① 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)についてどう思いますか?

- 制度には反対である:45.7%

- どちらでもない:25.3%

- 制度には賛成である:29.0%

今回の調査では、反対意見が45.7%となり、賛成意見29.0%に比べ、多くの方が再エネ賦課金に関してはネガティブな姿勢を持っていることがわかりました。

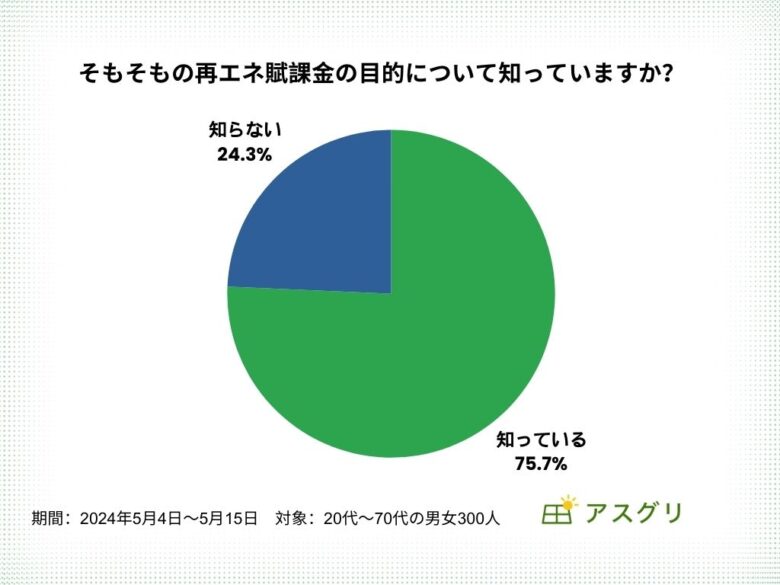

② そもそもの再エネ賦課金の目的について知っていますか?

- 知っている(75.7%)

- 知らない(24.3%)

「知っている」が75.7%と、大半の方が再エネ賦課金の目的について認知している結果となりました。しかしながら、約1/4の人が、目的を知らずに再エネ賦課金を負担しているということもわかりました。

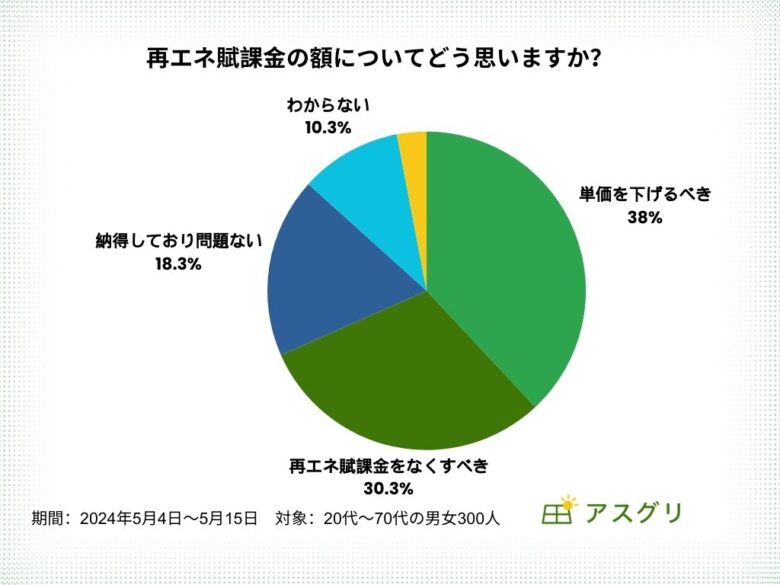

③ 再エネ賦課金の額についてどう思いますか?

- 単価を見直し、下げるべきだ(38.0%)

- 再エネ賦課金自体をなくすべきだ(30.3%)

- 納得しており、このままで問題ない(18.3%)

- わからない(10.3%)

- 単価はさらに上がっても良い(3.0%)

「単価を見直し、下げるべきだ」や「再エネ賦課金自体をなくすべきだ」を合わせると68.3%が再エネ賦課金の値上げには納得していない様子がわかりました。

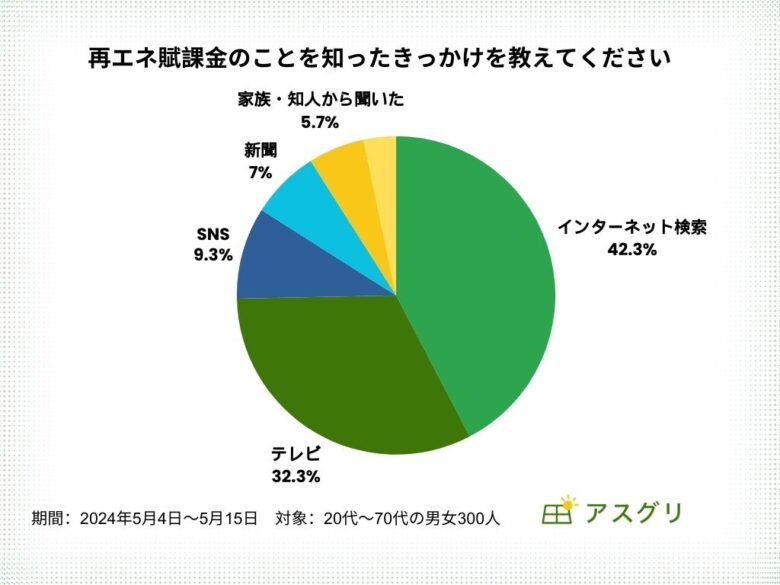

④ 再エネ賦課金のことを知ったきっかけを教えてください

- 第1位:インターネット検索(42.3%)

- 第2位:テレビ(32.3%)

- 第3位:SNS(9.3%)

- 第4位:新聞(7.0%)

- 第5位:家族・知人から聞いた(5.7%)

- 第6位:その他(3.3%)

再エネ賦課金について知ったきっかけはインターネット検索(42.3%)と最も多く、次いでテレビ(32.3%)という結果になりました。

今回、30代〜40代からの回答のボリュームゾーンになっていることも省みると、30代以上の年代の認知のきっかけはインターネットメディアもしくはテレビで80%以上となる結果となりました。

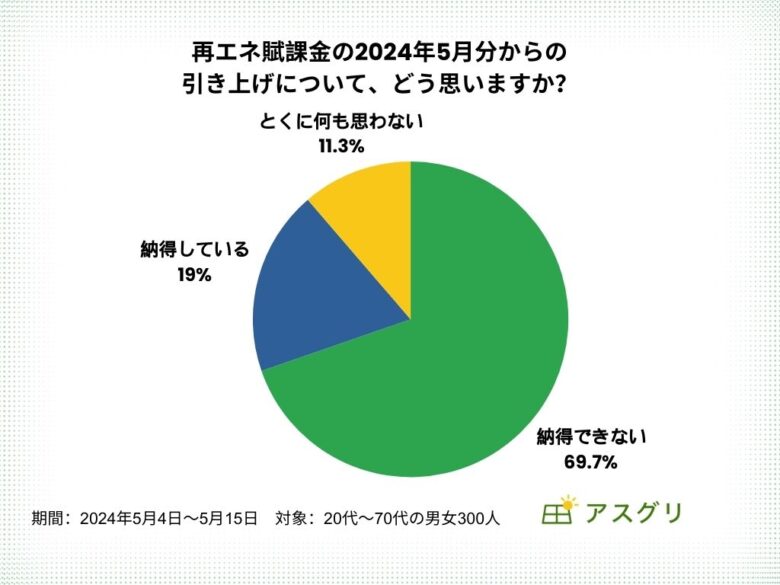

⑤ 再エネ賦課金の2024年5月分からの引き上げについて、どう思いますか?

- 納得できない(69.7%)

- 納得している(19.0%)

- とくに何も思わない(11.3%)

7割近くの回答が値上げに対して「納得できない」と回答し、「納得している」回答者は2割未満という結果となりました。

また、「とくに何も思わない」と回答する方も11.3%いることがわかりました。国民意識の傾向としては、納得できない、ネガティブな感情が大半を占めることが今回の調査でわかりました。

⑥(⑤に対して)その理由について教えてください

【納得できない】に関する回答

引き上げに関してなぜ引き上げが必要なのか説明が必要だと思う。そもそも賦課金の必要性を理解していないので賦課金を払いたくない。制度の必要性や賦課金の使われ方をわかりやすく説明してほしい。課税以外になぜ賦課金が必要なのかわからない。再生エネルギーに関してなぜ賦課金を取るのか、なぜ2024年5月から賦課金を引き上げるのか目的をはっきりと示してほしい。でないと納得ができない。そのようにわからないものにお金を払いたくない。

(50代女性)

森林を破壊して建設されたメガソーラーで発電した電力のために負担を強いられるのはおかしい。

再生可能エネルギーを支えるためという名目で、2040年まで徐々に値上げされながら、払わされ続けるとしか思えない。

毎月の電気料金に含まれ、家計の負担になる形を続けるのであれば、バイオマス発電を活用しながら日本の林業を活性化させる仕組みづくりや、高効率の水力発電・温泉(と温度調節のための水)を活用した温度差発電(ペルチェ素子発電)の開発に使うくらいのことはして欲しい。

(40代男性)

仕方がないといえば仕方がないですが、企業努力で何とかしてほしい案件ではあります。何かしらそれらしい名前を付けて我々庶民から徴収する、要するに電気料金値上げと変わりません。再生可能エネルギーがこの先重要であることはわかりますが、再生可能エネルギーと地球温暖化の関係や、なぜ再エネ賦課金がここまで必要なのか十分に説明できていないと私は思います。我々からお金を徴収する前にまだやることはあるように思えます。現在の物価高による値上げに便乗しているように思えてしょうがないです。

(50代男性)

なんだかんだ名目をつけていますが再エネ賦課金は実質税金とかわりなく知らず知らずのうちに増税されているからです。なんでもかんでも国民に負担させることは違うのではないかと思います。しかもそのお金が実際に目的のことに使われているのかは不透明です。定期的に入ってくる再エネ賦課金(税金)を国(政治家)が自由に使いたいだけのために作られたもののように思えて仕方がありません。国は国民に対ししっかりと用途と明細を示すべきです。

(40代女性)

再生エネルギーがこれからの日本に絶対不可欠であるのかも不明ですし、やたら山や森の中に太陽光パネルが設置されて景観を壊しているし、よいイメージがありません。再生エネルギーに力を入れるならば原発になんか頼らないという約束をしてくれればいいのですが、そうでもなさそうですし。自分の管轄の電力会社は、昨年いろいろ値上げして今季最高益を打ち出したとのこと。利益が出たのならその利益で値上げ分を賄ってほしいと思ってしまいます。

(50代女性)

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの導入や普及を促進するために導入されていると思うが、国として再生可能エネルギーの促進を図りたいということには賛成ではあるものの、その費用を企業や家計に負担を負わしているところが個人的には納得のいかないと考えて上記のような回答をしました。再生可能エネルギーとしてメインである太陽光発電は長期的にはメリットもなく、このまま本制度を続けるべきかどうか見直しが必要なのではないかと考えます。このまま国としてこの制度を続けていくべきなのか?

(40代男性)

まず、毎年上がり続けているということが納得できない大きな理由です。数年に一回上がる程度であればしょうがないかなとも思いますが、2023年度に一度下がりましたが、それ以外は毎年毎年挙げてくるのが本当に必要な値上げなのかと思ってしまいます。また、物価高で国民が困っている今のタイミングで過去最高の再エネ賦課金にする意味が分かりません。それほど急を要するようなことではないと思うので、このタイミングで値上げしなくても良かったのではないかと思います。

(40代男性)

【納得している】に関する回答

現状のままでは温暖化が進行するばかりであるため、少しでも、再生エネルギーを使用し、温暖化を防止するためには、国民がその費用を負担し、支援していくことが必要であり、またそれが引き上がることに対しても、やむを得ないことであると思う。

また、引き上がった費用を負担することで、環境問題、温暖化に対する意識も少しずつ高まっていくのではないかと思う。

将来のために必要な経費であると思うので、私自身は、納得している。

(40代女性)

現代の国内情勢において、円安や物価高の影響を受けるとともに、ロシアのウクライナ侵攻による原油価格の高騰で、再生可能エネルギーの必要性の是非が問われる時代へ移行しました。その理由は、国内におけるエネルギーの可能資源をフル稼働し、できるだけ海外からの輸入資源を抑え込む努力義務を達成することです。

また、海外の貧しい地域に、資源エネルギーに精通する技術者を派遣し、いろいろな発電所を造ることも、大切だからです。

(60代男性)

再生可能エネルギー(家庭では太陽光発電)が増えることはCO2排出による温暖化を防ぐことにも繋がるとともに、日本のような発電に使う石油やLPガス(LNG)の輸入を減らすことで相対的に見れば電気料金の値下げになる可能性も有ります。(そのための施設を作るための費用は膨大にかかるので再エネ賦課金が無くなるのは先の事だと考えています。)但し家庭で太陽光発電を行えば電気料金を下げることも可能ですし補助金も出ています。一般の家庭でも再エネ賦課金を支払うことで省エネ(LNGを使わない発電)に協力出来るので有れば引き上げも納得出来ると思っています。

(40代男性)

エネルギーの可能性をさまざまな方向に広げておくことが重要だと考えているので再エネ賦課金自体にも賛成ですし、2024年5月からの引き上げも2023年の価格引き下げの揺り返しだと理解しているので納得です。現在物価高が継続しているため、再エネ賦課金で家計に負担が増すのは正直苦しいところでもありますが、電力の取引安定や再生エネルギーの普及が進むなど、ポジティブな状況の結果の引き上げでもあると思うので、なんとか耐えたいなという気持ちです。

(30代男性)

昨今の物価上昇や世界情勢によって、そもそも電気料金自体が値上がりせざるを得なくなっていると思うので、再エネ賦課金が比例して増えても仕方がないと思います。

火力発電に比べると、再生エネルギーはどうしても発電効率や安定性、コスト等の様々な点で課題があって、普及しづらいようなイメージがあります。

そんな課題があったとしても、二酸化炭素排出量の削減や石炭・ガスへの依存脱却を目指すために、再エネの普及を推進することは必然なんだと思います。

だから電気を使う人全員である程度負担しなくてはならないのは、しょうがない部分なのだと思います。

(30代女性)

【とくに何も思わない】に関する回答

今、地球温暖化が問題となっています。地球の環境を守るためには、二酸化炭素の排出を減らすことは、今後の大いなる課題であります。また、日本は、外国から燃料を頼って輸入しています。日本は、外国に頼ることなく、エネルギーの自給率を上げなくてはなりません。そのためには、今のままではよくはないので、再エネ賦課金の2024年5月分からの引き上げは、再生エネルギーを普及させるためには、仕方ないのかなと感じるからです。

(50代女性)

今後のことを考えれば再生可能エネルギーによる発電量を増やしていくのはメリットだと思う。原油など従来のエネルギーは枯渇が心配だし、国際情勢によって価格や入手可否まで左右されるし、かといって原子力発電は反対派がまだ多いので増設は難しそう。再生可能エネルギーのための費用が必要なのは理解できるし、それを利用者負担で賄うのは順当な事だと思う。利用料に応じた負担なので、使う量が少ない世帯は負担も少ないので、その点では公平な負担になっていると思う。

(30代女性)

「再エネ賦課金に関するアンケート」結果まとめ

- 再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)ついて

「賛成:29.0%」

「反対:45.7%」

「どちらともいえない25.3%」 - 再エネ賦課金の目的について

「知っている:75.7%」

「知らない:24.3%」 - 再エネ賦課金の額について

「単価を見直し、下げるべきだ(38.0%)」

「再エネ賦課金自体をなくすべきだ(30.3%)」

「納得しており、このままで問題ない(18.3%)」 - 再エネ賦課金のことを知ったきっかけ

「第1位:インターネット検索(42.3%)」

「第2位:テレビ(32.3%)」

「第3位:SNS(9.3%)」 - 再エネ賦課金の2024年5月分からの引き上げについて

「納得できない(69.7%)」

「納得している(19.0%)」

「とくに何も思わない(11.3%)」

再エネ賦課金の意識調査を行った結果、国民の傾向としてネガティブな意見が多い結果となりました。

自由記述の回答からも、再エネ賦課金の負担が上がることに対し、その意義に疑問の声が集められました。とくに、「そもそも再エネ賦課金の役割や必要性が国民へしっかり説明されていないのに対し、実質的な税金として負担しなければならないのが納得できない」といった回答が多いです。

一方で、環境問題の意識変化のための費用として、再エネ賦課金の目的に納得する声も上げられました。納得している方の多くは、再エネ賦課金の役割を知っており、温暖化や環境問題への意識も強い傾向にありました。

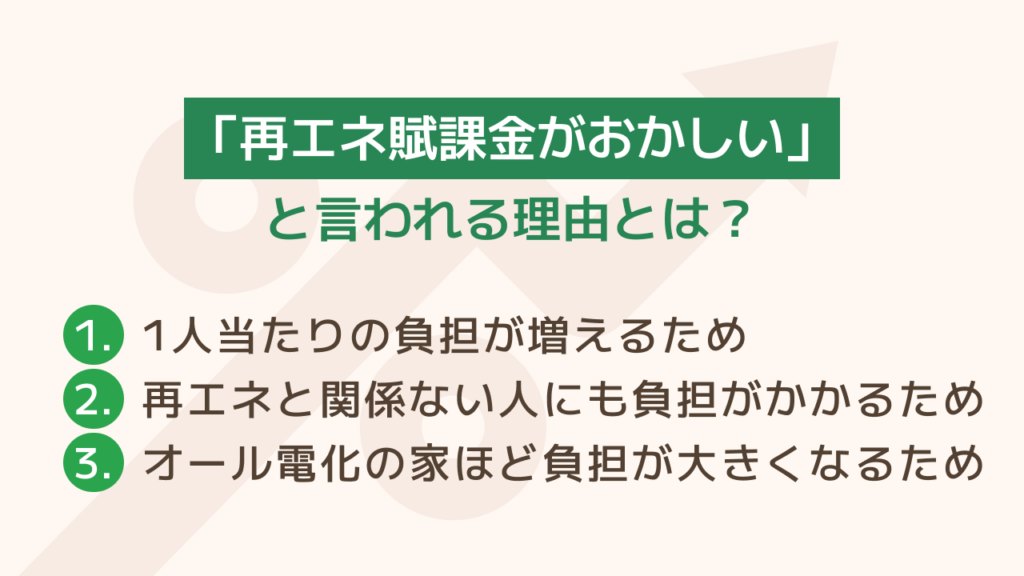

「再エネ賦課金がおかしい」と言われる理由とは?

再エネ賦課金は2012年7月から導入され、すでに10年以上の月日が経過しています。しかし、前項の「300名アンケート」でも調査したとおり、現在でも「再エネ賦課金はおかしい」といった意見も少なくありません。

参考として、再エネ賦課金がおかしいと言われている理由を紹介します。

1人当たりの負担が増える

再エネ賦課金は、電気料金に上乗せされた実質的な税金であるため、増加する限り国民の首をしめ続けます。

現在の日本は、消費税や社会保険料の増額なども重なり、国民1人当たりの税金負担が膨らんでいる状況です。トータルすると収入の4〜5割を圧迫していることから、さらに税金を増やすのはおかしいといった意見があります。

再エネと関係ない人にも負担がかかる

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーから生み出された電力を買い取る「FIT(固定価格買取制度)」にもとづいて運用されていますが、再エネと直接かかわりのない国民・企業にとってメリットが少ないのが問題です。

再エネ電力の買取金額が増えれば増えるほど賦課金が増加しやすいため、再エネ事業とのかかわりが薄い国民から不満の声が上がっています。

オール電化の家ほど負担が大きくなる

再エネ賦課金は、電気料金に上乗せして徴収されるため、オール電化の家に住む人ほど経済的な打撃を受けます。

以前までオール電化にすることでライフラインにかかるコストを抑えやすくなると言われていましたが、再エネ賦課金の登場によりその常識が覆りました。

現在では、オール電化の家よりも電気・ガスというようにライフラインを分けた家のほうが毎月のコストを抑えられる状況です。「オール電化にすることでライフラインにかかる費用を抑えられる」と聞いて家を建てた国民から不満の声が上がっています。

再エネ賦課金を払いたくない人・企業ができる対策とは?

実質的な税金であり、電気料金の追加負担となる再エネ賦課金を支払いたくない人や企業向けに、再エネ賦課金の負担を抑える対策を紹介します。

電気料金の契約プランを見直す

再エネ賦課金の支払い費用を減らしたいなら、現在契約している電力会社の見直しや契約プランを変更するのがおすすめです。

たとえば、電気使用量のアンペア数に合う従量電灯のプランを選ぶほか、他社が提供するプランにのりかえるといった対策ができます。

再エネ賦課金の根本的な解決にはなりませんが、電気使用量の基本料金を抑えることでトータルコストの削減が可能です。

節電に取り組む

再エネ賦課金の支払い費用を抑えたいなら、節電に取り組むことが重要です。

電気使用量が減ればその分だけ支払い費用を抑えられるため、次の方法で電気の節約を始めてみてください。

- 必要なときだけエアコンを使う

- 使わない部屋の照明を消す

- 明るい時間帯は電気を使わない

- 使わない家電製品を電源から切る

こちらも再エネ賦課金の根本的な解決ではありませんが、SDGsやカーボンニュートラルの実現へ向け、自宅・企業を問わず重要な対策であるため、こまめに電気をON・OFFしてください。

自宅に太陽光発電システムを導入する

電気使用量を減らしたいのなら、自宅に家庭用の太陽光発電システムを導入するのがおすすめです。

自宅の太陽光発電システムで作られた電力には再エネ賦課金がかからないことはもちろん、無料で自宅の電力として使用できます。

太陽光発電システムの力によって自宅に蓄電すれば、電力会社から提供されている電力を使わず安定してエコな生活スタイルを確立できるかもしれません。自宅の屋根や外壁にスペースがあるのなら、設置を検討してみてください。

住宅用太陽光発電の利用について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。10年後の活用方法についても解説しています。

関連記事 太陽光発電の10年後はどうする?

発電事業者は減免制度を活用できる

太陽光発電投資を含め、再生可能エネルギーの発電・運用に関わる事業者になると、再エネ賦課金の減免制度を適用できます。

参考として、減免制度の認定基準を以下にまとめました。

- 製造業の場合「電気使用量(kWh)/売上高(千円)」が平均の8倍を超える

- 非製造業の場合「電気使用量(kWh)/売上高(千円)」が平均14倍を超える(下限値5.6kWh/千円)

- 申請事業の電気使用量が年間100万kWhを超える

- 申請事業の電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半数を占めている

- 製品・サービス提供にかかる時間(原単位)の改善に取り組む企業

参考:資源エネルギー庁「賦課金減免制度について」

減免率は基準の有無や事業種別によって2〜8割に変化します。再エネ賦課金を減らしたい企業は適用できるか確認してみてください。

再エネ賦課金の負担を減らしたいなら太陽光発電投資がおすすめ

再エネ賦課金は長期的に国民の負担になる税金です。もし、賦課金の負担を削減したいなら、太陽光発電投資を始めてみてください。

太陽光発電投資のメリットを以下に整理しました。

- FIT(固定価格買取制度)を利用して売電できる(利益を得られる)

- 発電した電気を使用することで電気料金と賦課金を削減できる

再エネ賦課金は、再エネに関わっていない人ほどデメリットの大きな税金です。対して、太陽光発電投資をスタートすれば、制度を活用して利益を得ることも難しくはありません。

もし太陽光発電投資に興味をお持ちなら、以下の記事をチェックしてみてください。投資の基礎知識や導入費用について解説しています。

関連記事 太陽光発電投資とは

また、太陽光発電投資の利回りが気になる方は以下の記事がおすすめです。

関連記事 太陽光発電投資の利回り

再エネ賦課金に関するよくある質問

- 再エネ賦課金は税金ですか?

-

再エネ賦課金は、賦課金(割り当てて負担するお金)という名前が使われていますが、実質的な税金です。さらには、賦課金に消費税もかかることから、実は2つの税金を取られます。

- 再エネ賦課金が高騰している理由とは?

-

再エネ賦課金が高騰しているのは、次の理由が関係しています。

- 再エネ発電施設にかかる原材料が高騰している

- 化石燃料の価格が落ち着き電力市場の価格が下がっている

ロシアとウクライナの戦争によって材料が高騰していることはもちろん、日本の円安や電力市場の価値が落ち着くことによって再エネ賦課金に影響する回避可能費用が小さくなるのが原因です。世界情勢の影響を受けやすいため、価格高騰が続いています。

- 再エネ賦課金は義務なの?

-

再エネ賦課金は、国内で電気を使用する人に支払い義務があります。社会生活を送るうえで電力を使用せずに暮らすことは難しいため、ほぼすべての方たちは支払いから逃れられません。

- 2030年・2040年は再エネ賦課金がいくらになる?

-

自然エネルギー財団によると、2030年以降は再エネ賦課金が急速に減少していくと予想されています。

なぜなら、再生エネルギーで発電した電気を国が決まった金額で一定期間買取する「再エネ特措法」により、今後買取される案件が相当数あるためです。

再エネ特措法により、2030年を起点に少しずつ費用負担が減少し、2040年頃にはほぼ負担金がなくなると期待されています。

- 再エネ賦課金の消費税はどうやって計算方法するの?

-

再エネ賦課金には消費税が含まれています。2023年の再エネ賦課金は1.40円/kWhであるため、10%分の0.14円が消費税になるイメージです。

再エネ賦課金まとめ

再エネ賦課金は、電力を使用するすべての国民が支払う税金です。毎年再エネ賦課金の単価が変動しており、市場動向によって負担金が増減します。

また再エネ賦課金の負担を減らしたいなら、契約プランの見直しや節電、太陽光発電の導入などが効果的です。太陽光発電投資をスタートすれば、売電や自家消費にも活用できます。