カーボンニュートラルとは? わかりやすく解説【企業の取り組みも紹介】

カーボンニュートラルの取り組みについて「なぜ必要なの?」「どんな取り組みが行われているの?」といった疑問があると思います。

本記事では、日本そして世界で進められているカーボンニュートラルの取り組みについて、以下をわかりやすく解説します。

地球温暖化・気候変動対策の知識を深めるため、ぜひ最後までご覧ください。

環境省が目指す「カーボンニュートラル」とは? わかりやすく解説

カーボンニュートラルとは、地球温暖化・気候変動の原因となる「温室効果ガス」の排出量を削減する取り組みのことです。

地球温暖化を進行してしまう気体のことです。主な成分として「二酸化炭素」「メタン」「一酸化二窒素」があり、温室効果ガスが必要以上に増えてしまうと、地球の周りを囲うオゾン層が破壊され、猛暑や気候変動といったリスクがあります。

日本では2020年10月から、温室効果ガスの抑制のためにカーボンニュートラルの取り組みがスタートしました。

また、地球温暖化・気候変動といった課題は、国内だけでなく世界中でも影響が起きています。地球全体の環境変化を防ぐため、2015年に開催された「パリ協定」を軸として、約120ヵ国も環境への取り組みとして脱炭素をスタートしました。

政府が掲げるカーボンニュートラルの目標

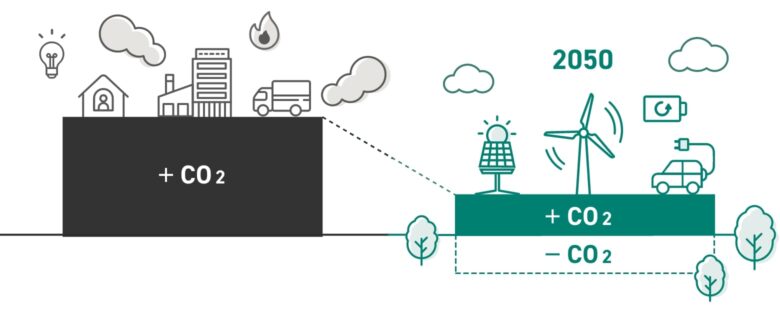

カーボンニュートラルの目標は、2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにすることです。

ただし、自動車や工場の稼働を考えると、排出量ゼロを実現するのはほぼ不可能だといえます。よって環境省では、排出量を抑制できない部分について、森林管理の「吸収量」で補う総合的なゼロを目指すことと取り決めました。

排出量-吸収量=ゼロ

ちなみに、2050年に向けたカーボンニュートラルの取り組みは現在、世界中で実施されています。国ごとに目標達成の年度は異なりますが、日本を含む国々が最短2050年の目標達成を目指している状況です。

カーボンニュートラルの対象者

カーボンニュートラルの対象者は、次のとおりです。

- 企業

- 地方自治体

- 国民

温室効果ガスは、企業が運営する工場・施設のほか、電力をつくる発電所、また国民が生活する住宅や自動車などから発生します。つまり国だけが対策しても、削減できるのは一部のみです。

カーボンニュートラルの目標達成には、国だけでなく、企業、地方自治体、国民全員の協力が欠かせません。国民全員で環境対策に取り組むことが、温室効果ガスの排出量ゼロを目指すために重要です。

カーボンニュートラルを実現するには?

カーボンニュートラルを実現するには「エネルギー削減」「エネルギー転換」がカギを握っています。

「エネルギー削減」とは

エネルギー削減とは文字通り、生み出されているエネルギー(温室効果ガス)の削減を目指すことです。

たとえば、次の方法でエネルギーを削減します。

- 稼働時間外の電源をオフにする

- 最新機器を導入して必要エネルギーを減らす

- 公共交通機関を利用する

「エネルギー転換」とは

また「エネルギー転換」とは、現在利用しているエネルギー生産の方法から環境にやさしい省エネ設備・機器に切り替えることです。

たとえば、現在利用している設備・機器を次の要素に転換します。

- 機器を省エネ対応製品に切り替える

- 照明設備をLEDに切り替える

- 電力を供給から自家発電に切り替える

カーボンニュートラルの必要性とは?

カーボンニュートラルの必要性を理解するために重要なのが、今起きている問題を知ることです。たとえば、日本では次の環境問題が起きています。

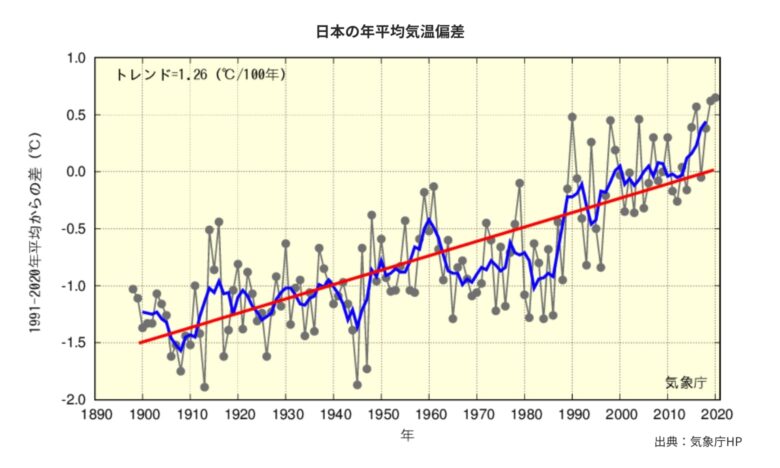

- 平均気温の上昇

- 災害の頻発化

まず、日本の平均気温が「工業化以前(1850〜1900年)」と比べて1.1℃上昇しました。また、温室効果ガスを削減しない限り、今後も気温が上昇し続けると予想されます。

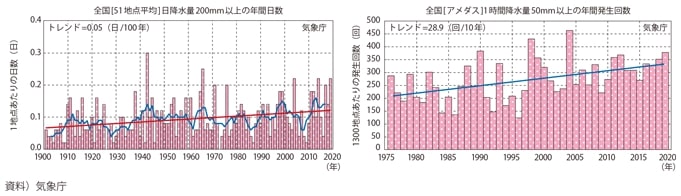

次に、現在の日本では豪雨災害の頻度が増えている状況です。日降水量はもちろん、1時間当たりの降水量も増加傾向にあり、土砂災害や河川はん濫といった甚大な被害につながると予想できます。

すでに私たちの暮らしを脅かす問題にまで悪化しています。今後の問題悪化を防ぐためにも、すぐにカーボンニュートラルの取り組みを始める必要があるのです。

カーボンニュートラルに取り組むメリット

カーボンニュートラルに取り組むメリットを2つ紹介します。

- 地球温暖化問題を抑制できる

- 企業のイメージが向上する

地球温暖化問題を抑制できる

カーボンニュートラルに取り組み続ければ、地球温暖化を抑制できます。

地球温暖化の主な原因は、地球の気温を上昇させる「温室効果ガス」の過剰な排出です。世界の工業化に合わせて温室効果ガスの排出量が増加した結果、地球温暖化が進行しました。

つまり、温室効果ガスを正常な排出量まで減少できれば、自然と地球温暖化の防止につながるのです。莫大な温室効果ガスの排出を減らすためには、国民が一丸となり環境問題に取り組むカーボンニュートラルが効果を発揮します。

企業のイメージが向上する

カーボンニュートラルに取り組むことは、企業イメージの向上に効果的です。

たとえば、環境対策の取り組みはPR活動につながります。ホームページで対策情報を公開することにより、国民や企業の目に触れ、イメージアップを期待できます。

また、カーボンニュートラルの取り組みをきっかけとして、企業ブランディングを行えるのが魅力です。多くの人々の目に触れることにより、新たな顧客・人材との出会い、事業拡大の効果を期待できます。

① 地域の未来を元気にする再エネ電力流通ソリューション

再エネ発電事業の導入により、地産地消(地域脱炭素)や地域ブランディングによる高付加価値化販売を実施した取り組み。地域共生型の事業の実現はもちろん、運用益を「地域活性化原資」として地元に還元し、地域の発展に貢献しています。

出典:関東経済産業局「株式会社まち未来製作所(神奈川県横浜市)」

➁ 再エネ発電事業を新たな収益の柱に

収益性と企業イメージを高めるため、積極的に環境投資を行って工場の照明・製造設備を省エネ化を実施した事例。SDGsに関心の高い若者からの反響を受けるなど、人材の獲得や収益化につながっています。

出典:関東経済産業局「株式会社藤井商店(新潟県西蒲原郡弥彦村)」

カーボンニュートラルに取り組むデメリット

カーボンニュートラルの取り組みには、以下のデメリットがあります。

- 初期導入コストがかかる

- 検証が難しい

初期導入コストがかかる

カーボンニュートラルの取り組みには、大幅な初期導入コストがかかります。

たとえば、次のポイントに費用や手間が必要です。

- 設備・機器の省エネ化

- 再生可能エネルギーの導入

- 設備を設置する土地の確保

さまざまなポイントに導入費用がかかるため、実施できる企業が一部に限られていました。

ただし近年では、環境省・経済産業省が総力を挙げて「カーボンニュートラルの支援策」の提供をスタートしています。豊富な補助金制度が提供されているため、最小限の費用で環境対策を実施可能です。

検証が難しい

カーボンニュートラルの取り組みでは、温室効果ガス削減量・吸収量の検証の難しさがデメリットです。

基本的にカーボンニュートラルは、「どれくらいの温室効果ガスを削減できたのか」「吸収できたのか」を数値として検証します。

- 燃料の燃焼における検証| GHG排出量=活動量×単位発熱量×排出係数

- その他の検証| GHG排出量=活動量×排出係数

出典:環境省「カーボン・ニュートラル認証基準概要」

※排出係数を利用しておおよその検証を実施

しかし、数値として検証する方法はまだ「想定値」を算出するだけであり、具体的な計算方法が確立していません。

また、事業においてモノやお金の流れを表す「サプライチェーン」を考えると、検証の難易度が高いことも事実です。排出量の削減・吸収をうまく追跡できないことから、本当に達成できているのか、判断の難しさがデメリットとなります。

日本のカーボンニュートラルの取り組み事例

現在日本では、国・企業・地方自治体そして国民を含め、総力を挙げて環境対策の取り組みを実施している状況です。その中でも、以下に示す2部門の取り組み事例を詳しくご紹介します。

- 電力部門の取り組み

- 民生部門の取り組み

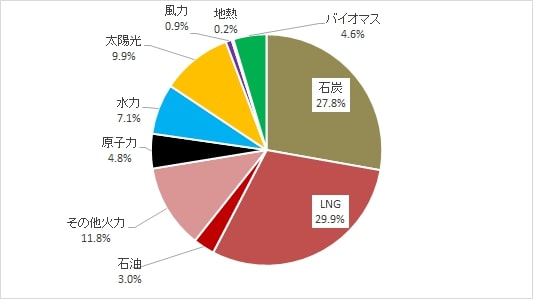

電力部門の取り組み【事例つき】

電力の発電を行う「電力部門」では、次のカーボンニュートラルの取り組みを実施しています。

| 省エネ技術 | 概要 |

|---|---|

| 再生可能エネルギーの設置 | 太陽光発電による温室効果ガスを排出しない発電方法の導入 |

| 原子力発電の普及 | 省エネ・高効率を考えた発電方法の普及 |

| 火力発電におけるカーボンリサイクルの実施 | 火力発電によって発生したCO2を回収し必要最小限の排出量に抑制 |

| 水素発電・アンモニア発電 | 水素やアンモニアを燃料にすることで温室効果ガスの排出を抑制 |

新技術を導入することはもちろん、既存技術にCO2回収の仕組みを設けて温室効果ガスの排出を目指します。

① 静岡県浜松市における新エネルギー施策(屋根貸し太陽光発電事業)

日照時間日本一の優位性を活かし、教育機関施設の屋根を新エネルギー施策に利用した事例。電力は自立電源として備蓄し、停電時用として無料供給しています。

出典:環境省「脱炭素化の方向性を持った具体的な取組事例集」

➁ Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(FujisawaSST)

神奈川県藤沢市とパナソニックが協力し、再生可能エネルギーの活用により電力備蓄を行っている事例。施設跡地などに太陽光発電システムを設置し、街全体で3MW(メガワット)を発電、約3日もの間機能を維持できます。

出典:環境省「脱炭素化の方向性を持った具体的な取組事例集」

中でも日本では、2011年に発生した東北の原発事故により、CO2排出量の多い火力発電へと移行しています。

ただし、温室効果ガス排出量増加の原因になってしまうため、代替できる発電方法はもちろん、原子力発電の安全性を高め、再普及を目指している状況です。

民生部門の取り組み【事例つき】

家庭のエネルギー消費を表現する「民生部門」では、主に次の取り組みを実施しています。

| 省エネ技術 | 概要 |

|---|---|

| 自宅・事業設備の電化 | オール電化の導入やZEH・ZEBといった省エネ住宅の実現 |

| 設備・機器に用いる燃料の水素化 | 水素自動車の普及や工場燃料として水素燃料の導入 |

| メタネーション(メタン合成燃料)の導入 | メタネーションを導入し温室効果ガスの排出削減を実現 |

自宅や企業の設備をオール電化にすることで、ガスを用いるエネルギー生成よりも温室効果ガス排出を削減できます。

また、ガソリン自動車から水素自動車に変えることで、環境にやさしい移動を実現可能です。

① 公共施設等のZEB化(増築・改修)

滋賀県高島市では、市庁舎新館の増築・既存本館の改修を契機として、空調、照明等をZEB化。結果として一次エネルギーの削減率が約50%カット。

出典:環境省「公共施設等の脱炭素化の先行事例」

➁ 電動車の導入(EV)

愛知県岡崎市では、市の公用車75台のEV化そして充電設備の導入を、令和6年度を目標として動き始めています。また、将来的なカーシェアリングサービスの開始を予定しているなど、脱炭素化・経済循環を目指しています。

出典:環境省「公共施設等の脱炭素化の先行事例」

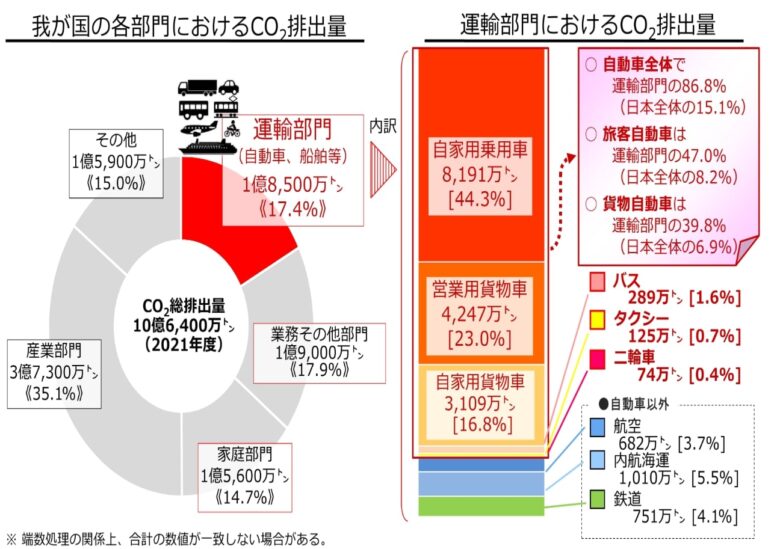

中でも、私たちの移動に必要不可欠なガソリン自動車は、温室効果ガスを大量に排出するのが特徴です。

以下のとおり運輸部門では、日本におけるCO2排出量の17.4%を占めており、ガソリン自動車からの早期移行が求められています。

カーボンニュートラルを目指す対策と具体例

2020年10月にカーボンニュートラルの目標が設定され、すでに日本では数多くの対策がスタートしました。

「国」「企業」「個人」という3つの視点で、これから実施できる具体的な対策を紹介します。

国におけるカーボンニュートラルの対策

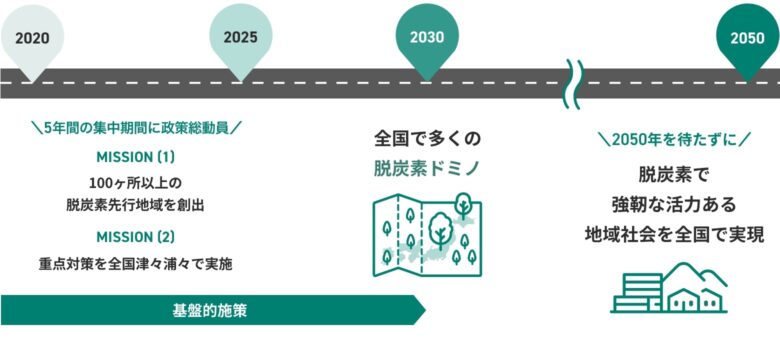

カーボンニュートラルの実現に向けて「脱炭素ドミノ」という考え方で環境対策を実施しています。

脱炭素ドミノとは、カーボンニュートラルの目標達成に向けた取り組みを地域が主体となって実施することです。

まずは率先して地域が環境対策を実施することにより、国民に環境への意識を芽生えさせます。その後、国民ひとり一人が自主的に動き出すように「国→地域→国民」とドミノ倒しのように対策を伝搬させるのが目的です。

現在は脱炭素ドミノをスタートする前の「基盤的施策」を実施しています。2030年より脱炭素ドミノをスタートし、2050年目標のカーボンニュートラルの実現を目指す予定です。

企業におけるカーボンニュートラルの対策

企業においては、経済活動と同時進行で環境対策を実施する「脱炭素経営」が求められています。

脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を意識した経営です。詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事 脱炭素経営とは

経営リスクの低下や企業成長のチャンスを生み出せる環境基盤として、環境省にて脱炭素経営の情報発信プラットフォーム「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」が整備されました。

また政府が関連する制度・取り組みとして、環境対策から利益を生み出す「Jクレジット制度」、環境対策と投資を実施できる「太陽光発電投資」など、企業利益につながる仕組みが登場しています。詳しくは以下の記事で解説しているため、ぜひご参考にしてください。

関連記事 Jクレジット制度とは

関連記事 太陽光発電投資とは

個人におけるカーボンニュートラルの対策

個人としてカーボンニュートラルの実現を目指す際には、次の対策を実施できます。

- 省エネ住宅(ZEH)の導入

- 省エネ家電の買い替え

- 電気自動車・水素自動車への移行

- フードロス防止

使用するエネルギーを無駄にしないほか、フードロス対策など生産・消費を必要最小限に抑えることが環境対策につながります。

個人だけでみると小規模な環境対策ですが、国民全員で取り組んでいけば絶大な効果を発揮するのがポイントです。

カーボンニュートラルの矛盾とは?

地球環境を改善するために欠かせないカーボンニュートラルですが、いくつか矛盾点があるとご存じでしょうか。実情を詳しく解説します。

- 二酸化炭素排出の「総合的なゼロ」を目指している

- 他国から排出削減量を購入している

- 一部の対策が環境破壊につながっている

温室効果ガス排出の「総合的なゼロ」を目指している

カーボンニュートラルの目標は、温室効果ガスの排出量を削減して総合的なゼロを目指すことです。しかし、完全なゼロを目指すのではなく「総合的なゼロ」を目指す部分に矛盾が生じています。

たとえば、どんなに排出量が多かったとしても、吸収量でまかなうことができれば実質的に排出量をゼロにできるのです。しかし、本当にすべての温室効果ガスを吸収できているのか、今の状況では想定でしか判断できません。

もしかすると、想定値よりも吸収できない恐れもあることから「総合的なゼロ」というあいまいさに矛盾が生まれているのです。

他国から排出削減量を購入している

温室効果ガスは、その国が削減した量だけでなく他国の削減量を購入して合算できるとご存じでしょうか。たとえば、次のようなイメージです。

温室効果ガス削減目標:現行の100%削減(仮定)

自国で削減できた割合:現行の60%削減

他国から購入した削減量:現行の40%削減分

目標値100% -(自国60% + 他国40%)= 0%

ここで問題となるのが、他国から購入した削減量です。自国においては削減目標を達成できたとしても、他国は目標を達成できなく(できにくく)なります。

つまり、1国としての排出量がゼロになったとしても、世界を見るとあまり削減できていない状況に陥るかもしれないのです。

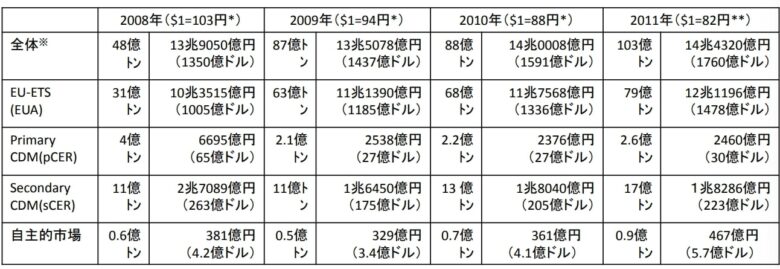

上記は、環境省が公開している「世界の炭素市場」の状況をまとめた表です。年ごとの取引量がまとまっており、毎年何億トンも取引されています。

これを見ると、目標達成が取引量でまかなわれていると分かるはずです。金銭のやり取りによって経済的な利益を生み出せますが、その影響でカーボンニュートラルの目標を達成できない国が出る恐れがあります。

一部の対策が環境破壊につながっている

カーボンニュートラルの取り組みとして、新たな発電所の開発などが進行しています。しかし、その際に必要となる土地の開拓で森林破壊が進んでいるのも事実です。

たとえば近年は、山林部に大規模な太陽光発電施設をよく見かけるようになりました。施設は人里から離れた場所に設置しなければならないため、どうしても山林が選ばれてしまいます。

環境を守るために環境破壊が進んでいるという矛盾が生まれているのも事実です。

カーボンニュートラルに向けた企業の先行研究・事例

カーボンニュートラルに向けた企業の取り組みについて、近年に実施された先行研究・事例を3社紹介します。

- TOYOTA|カーボンニュートラル自動車の開発

- 阪急電鉄|カーボンニュートラル・ステーションの開発

- 三井不動産|ZEB/ZEH水準の建物づくり

TOYOTA|カーボンニュートラル自動車の開発

日本の大手自動車メーカーであるTOYOTAでは、2021年からカーボンニュートラルに向けた自動車の取り組みをスタートしました。中でも環境対策として効果的なのが、温室効果ガスの排出を抑制できる「カーボンニュートラル自動車」です。

高圧水素タンクにより自動車エネルギーを生み出す「FCEV」のほか、バイオ燃料を用いた「HEV」など、環境重視型の自動車が登場しています。車は日常生活で利用するため、大幅な温室効果ガスの削減を期待できるでしょう。

阪急電鉄|カーボンニュートラル・ステーションの開発

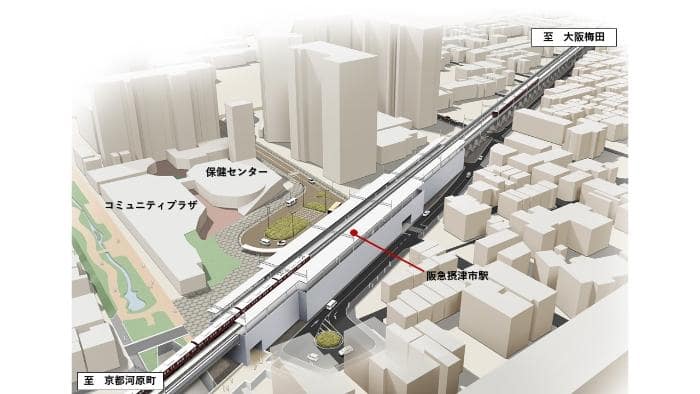

大阪府摂津市では、日本初のカーボンニュートラル・ステーションとして、2010年に京都本線摂津駅を開業しました。地球温暖化防止の取り組みとして、次の省エネ施設が導入されています。

- 太陽光発電

- LED照明

- 雨水利用

また、駅周辺には移動における温室効果ガス排出の削減を目的としてレンタサイクル施設も整備されました。

ほかにも、カーボンニュートラルを考慮した駅として、駅構内では環境をテーマとしたポスター、ラッピングなどが公開されています。

三井不動産|ZEB/ZEH水準の建物づくり

大手不動産会社の三井不動産グループでは、2021年11月に住宅の省エネ化を目的として、国内すべての新築物件のZEB/ZEH化を掲げました。

建築物の一次エネルギー消費量を、建築物・設備の省エネ性能を向上して削減し、年間の一次エネルギー消費量をゼロにできる建築物のことです。

ZEB(net Zero Energy Building)はビル、ZEH(net Zero Energy House)は住宅を対象として名付けられました。

ZEB/ZEH化は2030年を目標としています。また、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの開発事業、研究施設・教育機関と連携した研究開発が予定されています。

カーボンニュートラルのよくある質問

最後にカーボンニュートラルに関するよくある質問を整理しました。

- 脱炭素とカーボンニュートラルは何が違う?

-

広義的に脱炭素とカーボンニュートラルは同じ意味として使用されています。

ただし、脱炭素の場合はCO2に焦点を当てた意味合いがある一方、カーボンニュートラルは、脱炭素やメタンといった温室効果ガスに焦点を当てているのが特徴です。

- カーボンニュートラルになるために会社でできることは何?

-

企業向けの取り組みとして、たとえば次の対策を実施できます。

企業としてカーボンニュートラルのためにできること- 施設・設備を省エネ化

- ガソリン車から電気自動車・水素自動車に移行

- 再生可能エネルギーを活用

- 植林して排出された温室効果ガスを吸収

企業がカーボンニュートラルに取り組むことには「光熱費・燃料費の低減」「PR効果」「社内モチベーションの向上」「人材獲得」といったメリットがあります。

- カーボンニュートラルのために個人でできること・取り組みは?

-

個人で実施できるカーボンニュートラルになる簡単な取り組みは、次のとおりです。

個人としてカーボンニュートラルのためにできること- 節電して電気使用量を減らす

- 食品ロスをなくす・減らす

- 自動車での移動を控えて公共交通機関や自転車を使う

- ゴミをリサイクルする

- マイ箸やマイバック活動する

- 自宅で緑を育てる・増やす

- 自宅に再生可能エネルギーを導入する

日常生活におけるちょっとした取り組みが、カーボンニュートラルの実現を手助けします。国民全員が一丸となることが目標達成に欠かせません。

カーボンニュートラルとは? まとめ

カーボンニュートラルは、現在世界中で起きている地球温暖化や気候変動の問題を解決するために掲げられた目標です。「温室効果ガス」を削減するため、国民が一丸となって環境対策を実施しなければなりません。

また、カーボンニュートラルに向けた取り組みは、企業や個人でも実施できるのがポイントです。便利な補助金制度はもちろん、ビジネスに活用できる取引制度も整備されているため、この機会に環境対策をスタートしてみてはいかがでしょうか。